エギングの釣果を左右する最も重要な要素であるエギの選択と使い方について解説します。

釣具店に並ぶたくさんのエギを前に迷ってしまうかもしれませんが、基本を理解すれば、初心者の方でも状況に合ったエギを選び、効果的に使いこなせるようになります。

エギって種類が多すぎて選べないし、どう動かせば釣れるの?

この記事を読めば、基本的な選び方と使い方が分かりますよ

- エギの種類と選び方の基本

- 状況に応じたエギの使い分け

- エギの基本的な使い方と動かし方

- 初心者におすすめの定番エギ

| 見出し | 内容 |

|---|---|

| エギングの基本知識と釣果への影響 | ・釣果は状況に応じたエギ(疑似餌)の選択と適切な操作が重要 ・特別な道具が少なく、堤防など身近な場所で手軽に楽しめる点が魅力 ・イカを釣るための疑似餌「エギ」の構造(胴体、針、重り、羽根)の理解 ・エギの選び方や動かし方が釣果に直結 |

| 釣果を左右するエギの種類と選び方の基本 | ・エギ選びは「サイズ(号数)」「沈む速さ(タイプ)」「色や下地」の3点が基本 ・サイズは時期や水深、イカの大きさで選定(基本は3.0号か3.5号) ・沈む速さは水深や状況で使い分け(標準・遅い・速い) ・色は潮の色や光量、下地の色は光の反射具合で選択 |

| 初心者向けエギの基本的な使い方と動かし方 | ・基本動作は「投げる→沈める→竿をあおる(シャクリ)→沈める→待つ→合わせる」の繰り返し ・正確なキャスト、エギの着底確認、竿を軽く鋭くあおる操作が重要 ・イカは主にエギが沈んでいる最中に抱きつく ・糸の動きや竿先のわずかな変化でアタリ(イカの接触)を感じ取り、すぐに合わせる |

| なぜ釣れない?エギング初心者が陥りやすい原因分析 | ・釣れない時は原因を知り、一つずつ改善することが大切 ・主な原因は状況に合わないエギ選択、不適切な操作方法、狙う水深(タナ)の間違い ・釣れない場所や時間帯を選んでいる可能性、小さなアタリの見逃し ・状況観察と丁寧な基本動作の実践による改善 |

| 最初の一歩、初心者向けおすすめエギの紹介 | ・初心者は「扱いやすさ」「釣果の実績」「入手しやすさ」を基準にエギ選び ・有名メーカーの定番エギ(ヤマシタ「エギ王」、ダイワ「エメラルダス」など)が安心 ・最初はよく使う3.0号と3.5号を中心に、定番色(ピンク、オレンジ、アジなど)を2〜3本用意 ・根掛かりでの紛失も考慮し、最低限の本数から開始 |

| よくある質問(FAQ) | ・最初に持つエギは3個から5個程度で十分 ・高価なエギが必須ではないが、状況に合わせた選択と基本操作が最も重要 ・根掛かり対策は、底の地形把握、丁寧な操作、ゆっくり沈むエギの活用など ・エギの色変更は、アタリがない時や光量、潮色が変わったタイミングで試行 |

| まとめ | ・エギング釣果には、状況に応じたエギ選びと基本操作の実践が不可欠 ・エギのサイズ、沈む速さ、色を理解し、適切に使い分ける ・「投げる、沈める、シャクる」の基本動作を丁寧に行うこと ・釣れない原因を理解し、初心者向けの定番エギから始めることが上達への近道 |

エギングの基本知識と釣果への影響

エギングの釣果を大きく左右するのは、状況に応じたエギの選択と適切な操作です。

エギングには独特の魅力と手軽さがあり、多くの釣り人を惹きつけています。

アオリイカを効率よく釣るためには、まず疑似餌であるエギの構造を理解することが第一歩となります。

そして、なぜエギの選択と操作が釣果を分けるのか、その理由を知ることが重要です。

この解説を読み進めることで、エギングで釣果を上げるための基本的なスキルが身につきます。

エギングの世界を深く知り、アオリイカとの出会いを増やしましょう。

エギング特有の魅力と手軽さ

エギングの最大の魅力は、なんといってもその手軽さにあります。

特別なボートなどは必要なく、漁港の堤防や身近な磯場など、足場の良い場所から気軽に挑戦できる点が特徴です。

必要な道具も比較的シンプルで、竿、リール、糸、そしてエギがあれば、すぐにでも始めることが可能です。

| 手軽さのポイント | 詳細 |

|---|---|

| 場所 | 漁港、堤防、磯場など身近な場所 |

| 装備 | 比較的シンプルなタックルでOK |

| 時間 | 日中はもちろん、朝夕のマヅメ時も楽しめる |

| ターゲット | アオリイカの強い引きをダイレクトに味わえる |

特別な装備がたくさん必要なのでは?

基本的な道具があれば、すぐに始められますよ!

このように、他の釣りと比較しても初期投資を抑えやすく、思い立ったらすぐに出かけられる点が、多くの釣り人を魅了する理由です。

アオリイカ釣りのための疑似餌「エギ」の構造

エギングで使う「エギ」とは、イカを釣るために特別に設計された疑似餌(ルアー)のことです。

その歴史は古く、日本の伝統漁具がルーツとされています。

エギは、イカが好んで捕食するエビや小魚の形や動きを模倣しており、イカの本能を刺激して抱きつかせるように作られています。

基本的な構造は、布やプラスチックでできた胴体、後部にある傘状の針カンナ、重りの役割を果たすシンカー、そして姿勢を安定させる羽根で構成されています。

| 主要な構成要素 | 役割 |

|---|---|

| 胴体(ボディ) | エビや小魚の形状や色を模倣 |

| カンナ | イカを引っ掛けるための傘状の針 |

| シンカー | エギを沈めるための重り、沈下速度や姿勢にも影響 |

| 羽根 | 水中での姿勢を安定させ、動きを演出する |

なぜイカはこんなものに食いつくのだろう?

エギはイカの本能を刺激するように作られているのです

この独特の構造を理解することが、状況に応じたエギ選びや効果的なアクション(動かし方)を考える上で非常に重要になります。

エギの選択と操作が釣果を分ける理由

エギングにおいて、エギの選択と操作は釣果に直結する極めて重要な要素です。

なぜなら、アオリイカはその日の海の状況や時間帯、捕食している餌によって、反応するエギが大きく異なるからです。

例えば、潮が澄んでいるか濁っているか、太陽が出ているか曇っているか、水深はどれくらいかといった状況に合わせてエギのサイズ、色、沈むスピード(タイプ)を的確に選ぶ必要があります。

さらに、選んだエギをただ投げるだけでは釣れません。

竿をしゃくり上げてエギを跳ねさせる「シャクリ(ジャーク)」と、その後エギを沈ませる「フォール」という基本的な操作で、エギに生命感を与え、イカの捕食スイッチを入れることが求められます。

特に、イカはエギが沈んでいくフォール中に抱きついてくることが多いため、このフォールのさせ方が釣果を大きく左右します。

| 釣果に影響する要因 | 具体的な内容 |

|---|---|

| エギの選択 (サイズ) | イカの大きさ、水深、アピール度に応じた選択 |

| エギの選択 (カラー) | 潮色、光量、時間帯に応じた選択 |

| エギの選択 (タイプ) | 水深、活性、根掛かりリスクに応じた沈下速度の選択 |

| エギの操作 (シャクリ) | イカにエギの存在を気づかせ、興味を引くためのアクション |

| エギの操作 (フォール) | イカにエギを抱きつかせるための「食わせの間」 |

| アタリの感知とアワセ | 微妙な変化を見逃さず、確実にフッキングさせる技術 |

たくさん種類があって、動かし方も難しいのでは?

基本を押さえれば、初心者でも十分に楽しめます

状況に適したエギを選び、基本的な操作を丁寧に行うこと。これが、エギングでコンスタントに釣果を出すための最も確実な方法です。

この解説で身につくエギングスキル

この解説を通して、エギング初心者がまず押さえておくべき基本的な知識と実践的なスキルを習得できます。

具体的には、釣具店で迷わないためのエギの種類の見分け方、それぞれの特徴と使い分けを理解することが可能です。

さらに、実際に釣り場で役立つエギの基本的な使い方、つまり投げ方(キャスト)、沈め方(フォール)、動かし方(シャクリ)、アタリの取り方からアワセまでの一連の流れを学ぶことができます。

そして、数あるエギの中から、初心者が最初に選ぶべきおすすめのエギについても具体的なモデルを挙げて紹介します。

| 身につくスキル | 具体的な内容 |

|---|---|

| エギの種類と特徴の理解 | サイズ(号数)、沈下速度(タイプ)、カラー、下地の役割と選び方 |

| 状況に応じたエギの選択能力 | 季節、水深、潮色、光量などに合わせた適切なエギ選び |

| エギの基本的な操作方法 | キャスト、フォール(フリー/カーブ)、シャクリ、ステイ |

| アタリの判別とアワセの技術 | ラインや竿先の変化からアタリを見極め、フッキングさせる方法 |

| 初心者向けおすすめエギの知識 | 定番モデルとその特徴、最初に揃えるべき構成案 |

これらの知識とスキルを身につけることで、あなたは自信を持ってエギを選び、効果的なアプローチでアオリイカを狙えるようになります。

エギング上達への第一歩を踏み出しましょう。

釣果を左右するエギの種類と選び方の基本

エギングの釣果を大きく左右するのは、状況に適したエギを選ぶことです。

エギには様々な種類があり、それぞれ特徴が異なります。

ここでは、エギ選びで押さえるべき3つの要素、サイズ(号数)、沈下速度(タイプ)、そしてカラーと下地テープについて、基本的な選び方を解説します。

これらの基本を理解すれば、釣具店で迷うことなく、自信を持ってエギを選べるようになります。

エギ選びで押さえるべき3大要素

エギを選ぶ際に、まず注目すべきは「サイズ(号数)」「沈下速度(タイプ)」「カラー(下地テープを含む)」の3つの要素です。これらは、その日の海の状況や、ターゲットとなるアオリイカの状態に合わせて使い分けることで、釣果に直結します。

たくさんの種類があって難しく感じるかもしれませんが、この3つのポイントを理解すれば、エギ選びは格段に楽になります。

まずは、これらの要素がそれぞれ何を意味し、どのように釣りに影響するのかを知ることが重要です。

エギって種類が多すぎて、何から見ればいいか全然分からない…

まずは「サイズ」「沈下速度」「カラー」の3つに注目して選んでみましょう!

基本となるこの3要素を押さえることで、状況に応じた最適なエギ選択が可能となり、アオリイカとの出会いのチャンスを高めることができます。

サイズ(号数)の選定基準、時期・水深・イカの大きさ

エギの大きさは「号(ごう)」という単位で表され、数字が大きくなるほどエギ本体も重く、大きくなります。

どのサイズを選ぶかは、主に「時期(季節)」と「釣り場の水深」、「釣れているイカの大きさ」を考慮して判断します。

| 時期 | 主なイカのサイズ | 推奨されるエギの号数 |

|---|---|---|

| 秋(9月~10月) | 小型が多い | 2.5号~3.0号 |

| 晩秋(10月~11月) | 中型に成長 | 3.0号~3.5号 |

| 春(4月~6月) | 大型が多い | 3.5号~4.0号 |

- 基本となるサイズ:

迷ったら、まずは3.0号か3.5号を選ぶのがおすすめです。

これらは年間を通して使う場面が多く、エギングの基本となるサイズです。 - 時期による使い分け:

秋は小型のアオリイカが多いため、小さめの2.5号や3.0号が有効です。

春は産卵を意識した大型が多いため、アピール力の高い3.5号や4.0号が主体となります。 - 水深による調整:

浅い場所(水深5m未満など)では、根掛かりを避けるために軽めの号数(例: 3.0号)を使うことがあります。逆に深い場所(水深10m以上)では、底まで早く沈めるために重めの号数(例: 3.5号)を選ぶことがあります。イカのサイズが小さくても、深場攻略のためにあえて大きい号数を使うケースもあります。 - ベイトサイズ:

もしアオリイカが捕食している小魚(ベイト)の大きさが分かれば、そのサイズにエギの号数を合わせるのも効果的です。

とりあえず3.5号を買っておけば間違いないって聞いたけど?

3.5号は定番ですが、秋の小さいイカには大きすぎたり、浅場では使いにくかったりする場合もあります。状況に合わせて3.0号なども揃えておくと安心です

号数選びは、飛距離や沈下速度、アピール力にも関わってきます。状況に合わせて適切な号数を選択することが、釣果への近道です。

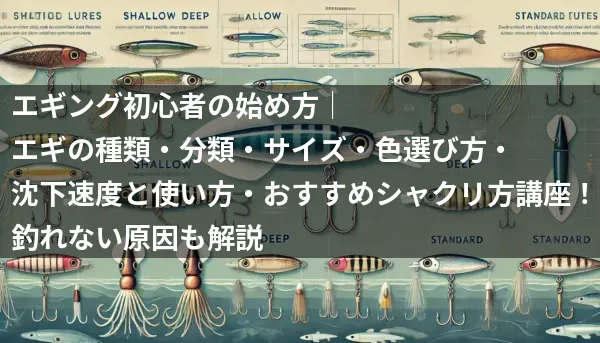

沈下速度(タイプ)の違いと状況別使い分け(ノーマル・シャロー・ディープ)

エギは同じ号数(サイズ)でも、沈むスピードが異なるいくつかのタイプに分類されます。

これを沈下速度(タイプ)と呼び、主に「ノーマル(ベーシック)」「シャロー」「ディープ」の3種類があります。

釣り場の水深やイカの活性、根掛かりのリスクなどを考慮して使い分けることが重要です。

エギのパッケージやシンカー(おもり)部分にタイプを示す表記(例: S, N, Dなど)があることが多いです。

| タイプ | 主な特徴 | 沈下速度の目安 (3.5号) | 適した状況 |

|---|---|---|---|

| ノーマル/ベーシック | 標準的な沈下速度 | 約3秒/m | 様々な水深(目安3~8m)、基本となるタイプ、パイロットエギとして |

| シャロー | ゆっくり沈む | 約6秒/m | 浅場(目安1~2m)、藻場、低活性時、じっくり見せたい時 |

| (スーパーシャロー) | 特にゆっくり沈む | 約8秒/m~ | 特に浅い場所、根掛かりが多い場所、超低活性時 |

| ディープ | 速く沈む | 約2秒/m | 深場(目安8m以上)、強風時、潮流が速い時、手返し良く探りたい時 |

- ノーマル(ベーシック)タイプ:

まずはこのタイプから試すのが基本です。多くの状況に対応できるオールラウンダーと言えます。 - シャロータイプ:

水深が浅い場所や、海藻が多く根掛かりしやすい場所で活躍します。ゆっくり沈むため、イカにエギをじっくり見せてアピールしたい時や、活性が低い時にも有効です。 - ディープタイプ:

水深があるポイントを効率よく探りたい時や、風が強くてラインが流されたり、潮の流れが速かったりする状況で、エギをしっかりと沈めたい場合に役立ちます。

水深ってどうやって知るの?タイプはどう使い分けるの?

最初はノーマルタイプで底までの秒数を数えてみましょう。沈むのが速すぎたり遅すぎたり感じたら、タイプを変えて調整するのがおすすめです

沈下速度を意識してエギを使い分けることで、狙った水深を効率的に探ることができ、根掛かりのリスクも減らすことができます。

カラー選択の指針、潮色と光量への対応

エギのカラー(色)は非常に種類が多く、初心者にとっては悩ましいポイントです。しかし、基本的な考え方を理解すれば、選択肢を絞り込むことができます。

エギのカラー選択で主に考慮すべきは、「潮の色(澄み具合)」と「光の量(天気や時間帯)」です。多くのエギは、外側の布(背中や側面の色)と、その下にある下地(テープ)の色で構成されており、この組み合わせでアピール力が変わります。

- 背中や側面の色の選び方(潮色への対応):

- 澄み潮(クリア):

海水が澄んでいる時は、警戒心を与えにくいナチュラルカラー(ブルー系、グリーン系、ブラウン系など、アジやイワシのようなベイトフィッシュに近い色)が効果的です。 - 濁り潮(にごり):

海水が濁っている時は、イカにエギの存在を気づかせることが重要です。アピールカラー(ピンク系、オレンジ系、イエロー系など、派手で目立つ色)を選びましょう。

- 澄み潮(クリア):

- 基本的な考え方:

- 日中・晴天(光量が多い):

アピール力の高い色や、光を反射する色が有効です。 - マヅメ時(朝・夕)・曇天(光量が少ない):

実績の高い定番色や、シルエットがはっきり出る色が有効です。 - 夜間(光がない):

発光するタイプや、シルエットがはっきりする色が有効です。

- 日中・晴天(光量が多い):

たくさん色があって、どれを選べばいいか本当に迷う…

まずは実績の高い定番カラー、「ピンク系」「オレンジ系」「ナチュラル系」をそれぞれ1つずつ用意するのがおすすめです

カラー選択に絶対的な正解はありませんが、潮色と光量という2つの基準を持つことで、状況に合わせた効果的なカラーローテーションが可能になります。次の項目で解説する「下地テープ」との組み合わせも考慮に入れると、より戦略的なエギ選びができます。

下地テープの種類別効果(金・赤・マーブル・ケイムラ・夜光)

エギのカラー選択において、背中や側面の布の色と同じくらい重要なのが、内部にある「下地(したじ)」の色や種類です。これは、エギのボディに巻かれたテープ状の素材で、光の当たり方や状況によって異なるアピール力を発揮します。代表的な下地テープの種類と、それぞれの効果的なシチュエーションを理解しておきましょう。

| 下地テープ種類 | 主な特徴と効果 | 効果的なシチュエーション例 |

|---|---|---|

| 金テープ | 最もアピール力が高いとされる定番。光を強く反射する。 | 日中、晴天時、濁り潮、パイロット(最初に状況を探る)エギとして |

| 赤テープ | シルエットをはっきり見せる効果。光量が少ない状況で強いとされる。 | 朝夕マヅメ時、曇天、夜間、深場、澄み潮でのアクセントにも |

| マーブルテープ(虹テープ) | 様々な色の光を反射。状況変化に対応しやすいオールラウンダー。 | あらゆる状況、澄み潮・濁り潮問わず、迷った時の選択肢として |

| ケイムラ(紫外線発光) | 紫外線に反応して青白く発光。人間の目には見えない光でアピール。 | 曇天、雨天、日陰、朝夕マヅメ時、深場など、紫外線が届くが可視光が少ない時 |

| 夜光(グロー) | 蓄光して自ら発光。暗闇で存在をアピールする。 | 夜間、深場、濁りが非常に強い時 |

| ホロテープ/銀テープ | 光を乱反射させ、フラッシング効果が高い。小魚の鱗のような輝き。 | 日中、晴天時、澄み潮でのリアリティ追求、高活性時 |

| クリア(透明ボディ) | 下地がなく、ボディ内部が透けて見える。よりナチュラルなアピール。 | 澄み潮、スレたイカ、日中の喰い渋り時 |

- 選び方のポイント:

光量(時間帯や天気)を基準に選ぶのが基本です。例えば、日中は金やホロ、マヅメ時は赤、夜は夜光、曇りはケイムラといった使い分けが一般的です。 - 組み合わせ:

背中の色と下地テープの組み合わせで、アピールの仕方が変わります。例えば、ピンクの背中に金テープならハイアピール、ブルーの背中にケイムラならナチュラルアピールといった具合です。

下地テープまで考え出すと、さらに複雑… 全部必要?

最初は、定番の「金テープ」「赤テープ」「マーブルテープ」があれば、多くの状況に対応できますよ

下地テープの種類と効果を理解し、背中の色との組み合わせを考えることで、より状況にマッチしたエギ選択が可能となり、釣果アップに繋がります。

初心者向けエギの基本的な使い方と動かし方

エギングにおいて釣果を大きく左右するのは、エギをいかに効果的に動かせるかという点です。単に投げて巻くだけでは、なかなかアオリイカに出会うことは難しいでしょう。

ここでは、エギを投げるキャストから、狙いの水深まで沈める技術、イカを誘うシャクリ(ジャーク)、そしてイカがエギに触れた瞬間であるアタリ(魚信)を感じ取り、確実に釣り上げるためのアワセまで、一連の基本的な動作フローをステップごとに解説していきます。

この基本をしっかり身につけることで、あなたのエギングは格段に進歩します。

エギング一連の動作フロー、キャストからアワセまで

エギングの釣りは、決まった一連の動作をリズミカルに繰り返すことで成り立っています。難しい操作は必要ありません。

釣りの基本的な流れは、「投げる(キャスト)→沈める(フォール)→シャクる(誘う)→沈める(フォール・乗せる)→アタリを待つ→アワセる」というサイクルです。

この流れを意識して、一つ一つの動作を丁寧に行うことが重要になります。

| ステップ | やること | ポイント |

|---|---|---|

| 1. キャスト | 狙ったポイントへエギを投げる | 周囲の安全確認、狙いを定める |

| 2. フォール | エギを着水させ、狙いの水深まで沈める | まずは底まで沈めてみる、着底を感知する(糸の動き) |

| 3. シャクリ | 竿をあおってエギを動かし、イカにアピール | 軽く跳ね上げるイメージ、力みすぎない |

| 4. フォール | 再びエギを沈める、イカが抱きつくタイミング | 糸を張りすぎず緩めすぎず、自然に沈下させる |

| 5. アタリ待ち | 竿先や糸の動きに集中 | 小さな変化も見逃さない |

| 6. アワセ | アタリを感じたら竿を立て、イカに針を掛ける | 躊躇せず、しっかりフッキング |

この流れを覚えればいいんですね?

はい、この基本サイクルを意識して繰り返すことが大切です。

この一連の動作をスムーズに行えるようになることが、エギング上達への第一歩と言えます。繰り返し練習して、体に覚え込ませましょう。

効果的なキャスト地点と飛距離の目安

エギを投げるキャストは、釣果を左右する最初のステップです。ただ闇雲に遠くへ投げれば良いわけではありません。

イカが潜んでいそうな場所、例えば海藻が生えている場所(藻場)の周辺や、海底の地形が変化している「かけ上がり」と呼ばれるような、海底に変化があるポイントを狙ってキャストすることが重要です。

飛距離に関しては、使用するロッドやリール、エギの号数によって変わってきますが、初心者のうちはコントロールを重視し、20〜30メートル程度を目安に、狙ったポイントの近くへ正確に投げられるように練習することをおすすめします。

遠くに投げないと釣れないと思っていました…

狙うべきポイントへ正確に投げることの方が重要ですよ。

まずは無理のない範囲でキャストし、徐々に安定した飛距離とコントロールを身につけていくことが大切です。

エギを沈める技術、フリーフォールとカーブフォール

エギを沈める動作、フォールには、主に2つの方法があります。

それが「フリーフォール」と「カーブフォール(テンションフォール)」です。

これらを使い分けることで、イカへのアプローチの幅が広がります。

フリーフォールとは、キャスト後にリールのベール(糸を固定するアーム)を開けたまま、ラインにテンションをかけずにエギを沈める方法です。糸の抵抗がないためエギは最も速く、垂直に近い角度で沈んでいきます。エギ本来の沈下速度を活かせるため、活性の高いイカにアピールしたり、深場を素早く探ったりする際に有効です。

一方、カーブフォール(テンションフォール)は、リールのベールを戻し、ラインを少し張った状態(テンションをかけた状態)でエギを沈める方法です。ラインの抵抗を受けるため、フリーフォールよりもゆっくりと、手前に向かってカーブを描くように沈みます。この沈下姿勢は、イカがエギを抱きやすいと言われており、アタリも取りやすいのが特徴です。浅場や、活性が低いイカにじっくりエギを見せたい時に効果を発揮します。

| フォール種類 | 特徴 | メリット | デメリット | 主な用途 |

|---|---|---|---|---|

| フリーフォール | 糸の抵抗なしで垂直気味に速く沈む | 早く沈む、自然な沈下姿勢 | アタリが取りにくい、潮に流されやすい | 着水直後、深場狙い、高活性時 |

| カーブフォール | 糸を張ってカーブを描きながらゆっくり沈む | アタリが取りやすい、狙った層をキープしやすい | 沈下が遅い、不自然な動きに見えることも | 低活性時、浅場、風がある時 |

この2つのフォールを、釣り場の状況やイカの活性に応じて適切に使い分けることが、釣果アップへの近道です。

海底タッチの感知方法とカウントダウンの活用

エギングでは、エギが海底に着いたこと(着底)を正確に把握することが非常に重要です。これを「底を取る」と言います。

着底を感知する最も一般的な方法は、ライン(糸)の動きに注目することです。

フリーフォールさせている場合、エギが海底に着くと、それまでスルスルと出ていたラインの放出が「フッ」と止まります。また、ラインがたるむ、あるいは風がないのにラインが横に流れるのが止まる、といった変化で着底を判断できます。注意深く竿先に集中していれば、「コツン」という感触が伝わることもあります。

さらに、着底までの時間を数える「カウントダウン」というテクニックも極めて有効です。例えば、キャスト後にエギが着水してから「1、2、3…」と秒数を数え、着底したのが25秒だったとします。その場所の水深の目安が分かり、次からは「20秒」だけ沈めれば、底から少し浮かせた層を狙える、といった戦略的な釣りが可能になります。

糸の動きを見てれば底に着いたか分かるんですね!

最初は見逃しがちですが、集中して観察する習慣をつけましょう。

正確な着底感知とカウントダウンの活用によって、自分がどの水深(タナ)を狙っているのかを把握しやすくなり、よりゲーム性の高いエギングが楽しめます。

簡単で効果的なシャクリ(ジャーク)の実践例

エギを操作してイカを誘う最も代表的なアクションがシャクリ(ジャーク)です。これは、竿をあおることで水中のエギを跳ね上げさせ、イカの注意を引くための動作です。

難しく考える必要はありません。初心者の方には、まず「2段シャクリ」をマスターすることをおすすめします。やり方は以下の通りです。

- エギを着底させるか、狙いの深さまで沈めます。

- リールを少し巻き、ラインのたるみを取ります。

- 竿先を下げた状態から、手首のスナップを効かせるイメージで、「ビシッ、ビシッ」と竿先を素早く2回、上に跳ね上げます。

力任せに大きくシャクるのではなく、軽く、鋭く、コンパクトに行うのがコツです。これにより、エギが水中で左右に「ダート」と呼ばれる不規則な動きをし、イカに強くアピールします。シャクった後は、必ずラインを送り出し、エギをフォールさせる時間を作りましょう。

力いっぱいシャクらなくてもいいんですね?

はい、軽く鋭く動かすことで、エギがきれいにダートしますよ。

まずはこのシンプルな2段シャクリを繰り返し練習し、安定したアクションを出せるようにしましょう。慣れてきたら、シャクリの回数や強弱、リズムを変えてみるのも面白いです。

イカのアタックを誘発するフォールとステイ

エギングにおいて、アオリイカがエギにアタックしてくる(抱きつく)タイミングのほとんどは、シャクった後の「フォール」中です。

シャクリによってエギに気づいたイカは、その後の沈んでいくエギを獲物と認識し、捕まえようとします。つまり、フォールはイカに「食わせる間」を与える非常に重要な時間なのです。

シャクった後は焦って次の動作に移らず、エギが十分に沈む時間を取りましょう。沈下速度にもよりますが、数秒から、状況によっては10秒以上待つ(ステイする)ことも有効です。この間、ラインは張りすぎず、緩めすぎずの状態を保ち、いつアタリがあっても対応できるように集中します。

シャクった後が一番大事なんですね!

その通りです。フォール中のエギの姿勢と時間に集中してください。

効果的なシャクリでイカを引きつけ、その後の丁寧なフォールで確実に抱かせる。この一連の流れを意識することが、アタックを誘発する最大の鍵となります。

アタリ(魚信)のパターンと確実なアワセ

イカがエギに触れたり抱きついたりした際の反応をアタリ(魚信)と呼びます。魚と違って、アオリイカのアタリは非常に小さく、分かりにくいことが多いです。

フォール中に集中して感じ取るべきアタリの主なパターンは以下の通りです。

- ラインが「スーッ」と走る:

イカがエギを抱いて横や沖に引っ張っている状態。比較的わかりやすいアタリです。 - ラインが「フッ」とたるむ:

イカがエギを抱いて手前や上に泳いだ時、あるいはその場で抱いただけの時にラインのテンションが抜けるアタリ。見逃しやすいので注意が必要です。 - 竿先に「コンッ」「コツン」と小さな感触:

イカがエギに触れたり、抱いた瞬間に伝わる振動。 - 竿先が「モゾッ」と重くなる:

イカがエギを抱いた重みが伝わる。 - フォール中のラインが止まる:

エギが沈んでいく途中で不自然に停止する。

これらのわずかな変化を感じ取ったら、ためらわずに竿を「シュッ」と立ててアワセを入れます。

アワセとは、イカの体にしっかりとカンナ(針)を掛けるための動作です。アワセが弱いと、せっかく抱いてきたイカをバラしてしまう(逃してしまう)原因になります。

| アタリのパターン | ラインの動き | 竿先の感触 |

|---|---|---|

| ラインが走る | スーッと引っ張られる | – |

| ラインがたるむ | フッと緩む | – |

| ティップ(竿先)アタリ | – | コンッ、モゾッ |

| フォール停止 | 途中で沈下しなくなる | 違和感 |

「アタリかな?」と少しでも感じたら、積極的にアワセる癖をつけることが大切です。この瞬間の駆け引きこそ、エギングの醍醐味の一つと言えるでしょう。

なぜ釣れない?エギング初心者が陥りやすい原因分析

エギングに挑戦してもなかなか釣果に恵まれない時、何が原因なのかを知ることは非常に重要です。

具体的な原因を知り、一つずつ改善していくことが、アオリイカとの出会いを引き寄せる近道となります。

エギング初心者が陥りやすい主な原因として、エギ選択のミスマッチ、エギの操作方法、狙うべきタナの見極め、ポイントや時間帯の選択ミス、そしてアタリの見逃しなどが挙げられます。

原因を冷静に分析し、適切な対策を講じることで、釣果は着実に向上します。

状況に合わないエギ選択の可能性

釣れない原因の一つとして、その時の海の状況に適したエギを選べていない可能性が考えられます。

刻々と変化する海の状況に合わせてエギを交換することは、エギングにおいて釣果を伸ばすための基本的な戦略です。例えば、秋の小型イカが多い時期にアピール重視で4.0号のエギを使い続けていたり、澄み潮で魚からの警戒心が高い状況にもかかわらず、派手なピンクやオレンジのエギを使い続けたりしていては、イカはなかなかエギを抱きません。

また、水深1m程度の浅い場所で、速く沈むディープタイプのエギを使っていては、すぐに根掛かりしてしまい釣りになりません。

| 状況 | 不適切なエギ選択例 | 理由 |

|---|---|---|

| 秋(小型イカが多い時期) | 3.5号や4.0号など大きすぎるサイズ | イカが抱ききれない、不自然に見える |

| 春(大型イカ狙いの時期) | 2.5号など小さすぎるサイズ | アピール力不足、大型に見切られる |

| 澄み潮、日中 | ピンクやオレンジなどの派手なアピールカラー | イカに警戒心を与えてしまう |

| 濁り潮、マヅメ時 | ブルーやグリーンなどのナチュラルカラー | イカにエギを発見してもらえない |

| 浅場(水深1m~2m) | ディープタイプ(速く沈む) | すぐに着底、根掛かり多発、アピール時間不足 |

| 深場(水深8m以上) | シャロータイプ(ゆっくり沈む) | 底取りに時間がかかりすぎる、効率が悪い |

エギの種類が多すぎて、どれを使えばいいか分からないんです…

まずは基本の3.0号か3.5号のベーシックタイプ、定番カラーから試してみましょう

その場の水深、潮色、風の強さ、そして釣れているイカのサイズなどを観察し、状況に合わせてエギのサイズ、カラー、沈下速度を適切に選ぶ意識を持つことが釣果アップの第一歩です。

エギの操作方法における改善点

エギをただ投げて巻くだけでは、アオリイカはなかなか釣れません。

エギを魅力的に動かし、イカに捕食対象だと認識させるための操作が不可欠です。特に、エギを跳ね上げる「シャクリ」と、その後沈ませる「フォール」の組み合わせが重要であり、シャクリとフォールを正しく行うことがイカを誘う鍵となります。

初心者の場合、シャクリの動作が強すぎたり、逆に弱すぎてエギが十分に動いていなかったりすることがあります。

また、最も重要な「食わせの間」であるシャクった後のフォール時間を十分に取れていないケースも少なくありません。焦ってすぐに次のシャクリ動作に移ってしまうと、イカがエギを抱くチャンスを逃してしまいます。

- 操作のチェックポイント

- シャクリは力任せになっていないか(エギを跳ねさせる意識)

- シャクった後の糸ふけを適切に処理できているか

- フォール時間をしっかり取っているか(エギの沈下速度を意識)

- 風や潮の影響でエギが不自然な動きをしていないか

YouTubeみたいにシャクってるつもりだけど、これで合ってるのかな?

力強くシャクるより、エギを跳ねさせてしっかり沈ませる意識が大切ですよ

エギングの基本は「シャクって、沈める」の繰り返しです。

特にイカはフォール中にエギを抱くことが多いため、正しいシャクリでイカにアピールし、その後のフォール時間をしっかりと確保することを意識することが、釣果への近道となります。

狙うべき水深(タナ)の見極め不足

アオリイカは常に海底にいるわけではなく、その日の状況によって浮いていたり、中層を回遊していたりします。

そのため、イカがいる層(タナ)にエギを通すことが釣果に直結します。

初心者の場合、どこに投げれば良いかわからず、毎回同じように底付近ばかりを狙ってしまい、中層にいる活性の高いイカを逃していることがあります。

逆に、根掛かりを恐れるあまり、エギを十分に沈められず、常に表層付近しか探れていないケースも見られます。エギの着底をカウントダウンせずに感覚で沈めていると、どの水深を探っているのか把握できず、効率的なタナ探しができません。

- タナを探る基本的な方法

- まず一度、足元やキャスト地点でエギが着底するまでの秒数を数える(カウントダウン)

- 着底までの秒数を基準に、探る水深を変えていく(例:着底が15秒なら、10秒沈めて中層を探る、5秒沈めて表層を探るなど)

- シャクリの回数や強さを変えて、エギが跳ね上がる高さを調整する

- アタリが多い水深を集中的に探る

どこにイカがいるかなんて、どうやって分かるんですか?

まずは着底までの秒数を数え、中層、底付近と探る層を変えてみましょう

エギのパッケージに記載されている沈下速度(例:約3秒/m)と、実際に着底するまでのカウントダウンを組み合わせることで、おおよその水深とエギがある層を把握できます。

底、中層、表層と、様々なタナを意識的に探ることが、イカのいるタナを見つけ出すための重要なプロセスです。

ポイント選定や時間帯のミスマッチ

そもそもアオリイカがいない場所や、活性が低い時間帯に釣りをしていては、どんなにテクニックを磨いても釣果は期待できません。

イカがいる可能性の高い場所と時間を選ぶことは、エギングの釣果を左右する大前提となります。

例えば、アオリイカが好む海藻や岩場が少ない、ただっ広い砂浜や、潮の流れがほとんどない港の奥などでばかり竿を出していても、イカとの遭遇率は低くなります。また、イカの活性が低いとされる真昼間の潮止まりの時間帯に短時間だけ釣りをするのも効率的ではありません。

他の釣り人が全くおらず、情報もないような不人気の場所が、必ずしも穴場とは限らないことも理解しておく必要があります。

| イカがいる可能性が高いポイント | 特徴 |

|---|---|

| 堤防の先端、潮通しの良い場所 | 潮の流れに乗ってベイト(餌)が集まりやすい |

| 海藻が生えているエリア(藻場) | イカの隠れ家や産卵場所になる |

| 岩場、ゴロタ場 | 地形変化があり、イカが身を寄せやすい |

| 漁港内のスロープ周り、船の陰 | ベイトが溜まりやすく、イカが潜みやすい |

| かけ上がり(水深が変化する場所) | 地形変化にイカが付きやすい |

近所の堤防ならどこでも釣れると思ってました…

海藻や岩場周り、潮通しの良い場所、朝夕マヅメ時を狙うのがセオリーです

事前にインターネットや釣具店で情報を集め、アオリイカの実績が高いポイントを選ぶことが重要です。

特に、イカの活性が上がりやすい朝夕のマヅメ時(日の出・日の入り前後)や、潮が動いている時間帯を狙って釣行計画を立てることが、釣果への近道となります。

微妙なアタリの見逃しとアワセ遅れ

エギングにおけるアオリイカのアタリ(魚信)は、魚のように竿先を大きく引き込むような分かりやすいものばかりではありません。「コンッ」と小さな振動が伝わることもあれば、ライン(糸)が「スーッ」と引っ張られたり、逆にフッとたるんだりするだけの微妙な変化であることも多いです。

このわずかな変化を感じ取り、即座にアワセを入れることが、釣果を得るための最後の重要なステップになります。

初心者の場合、フォール中にラインの動きに集中できていなかったり、竿先にばかり意識がいってしまい、微妙な糸の変化に気づかなかったりして、アタリを見逃している可能性があります。

また、「これがアタリかな?」と迷っているうちにイカがエギを離してしまい、アワセが遅れてフッキングに至らないケースもよくあります。

- イカのアタリの代表的なパターン

- 竿先に「コンッ」「クンッ」と小さな振動が伝わる

- ライン(糸)がスーッと引っ張られる

- フォール中にラインの沈下スピードが変わる、止まる

- 張っていたラインがフッとたるむ

- シャクった時に急に重みを感じる(居食い)

アタリって、魚みたいにグンッて引くものじゃないんですか?

ラインが止まる、引っ張られる、たるむといった小さな変化がアタリですよ

アタリの多くはエギが沈んでいるフォール中に集中します。フォール中は常にラインの動きに注意を払い、「ん?」と思うような少しでも不自然な変化があれば、積極的に竿を立ててアワセを入れる練習をすることが、アタリを捉えるための最も効果的な方法です。

最初の一歩、初心者向けおすすめエギの紹介

エギングを始めるにあたり、数多くあるエギの中から最初にどれを選ぶべきかは、多くの初心者が悩むポイントです。しかし、基本を押さえれば迷うことはありません。

ここでは、初心者がエギを選ぶ際の基準、信頼できる定番エギ、そして最初に揃えるべきエギの構成や注意点について詳しく解説していきます。

| メーカー | 代表的なエギシリーズ | 主な特徴 | 初心者へのおすすめ度 |

|---|---|---|---|

| ヤマシタ | エギ王 K / エギ王 LIVE | 安定した沈下姿勢、扱いやすいダート性能 | ◎ |

| ダイワ | エメラルダス ステイ / エメラルダス ピーク | 安定性とアピール力のバランス、豊富なカラー | ◎ |

| シマノ | セフィア クリンチ フラッシュブースト | フォール中の独自アピール機構 | ◯ |

これらの情報を参考に、あなたに合った最初のエギを見つけ、自信を持ってエギングの第一歩を踏み出しましょう。

初心者がエギを選ぶ際の重要基準

初心者がエギを選ぶ上で大切なのは、迷わずに購入でき、かつ釣り場で扱いやすいことです。多くの選択肢に惑わされず、釣りの基本を学ぶことに集中できるエギが理想的です。

具体的には、「①扱いやすさ」「②釣果実績」「③入手しやすさ」の3つの基準で選ぶことを推奨します。定番と呼ばれるエギは、これらの基準を満たしていることが多いです。

| 基準 | 具体的な内容 | なぜ重要か |

|---|---|---|

| 扱いやすさ | 安定した沈下姿勢、軽い力でのダート性能 | 基本的な操作を習得しやすく、ストレスなく扱えるため |

| 釣果実績 | 多くの釣り人によって釣果が報告されている | 信頼性が高く、釣れる可能性を高めるため |

| 入手しやすさ | 多くの釣具店で取り扱いがあり、価格も比較的手頃 | 補充が容易で、気軽に試すことができるため |

エギの種類が多すぎて、どれが「扱いやすい」のか分からない…

まずは有名メーカーの定番モデルを選べば、扱いやすさで失敗することは少ないですよ

これらの基準を満たすエギを選ぶことで、エギングの楽しさをより早く実感できるようになります。

信頼と実績のヤマシタ エギ王シリーズ(K/LIVE)

ヤマシタはエギング界をリードするメーカーの一つであり、その中でも「エギ王」シリーズは長年にわたり多くのエギンガーから絶大な支持を得ています。

特に「エギ王K」は安定したフォール姿勢が特徴で、イカが警戒心を抱きにくい「低活性イカ攻略モデル」として知られています。

一方、「エギ王LIVE」はキレのあるダートアクションで、広範囲にアピールしたい場合に効果的です。どちらも初心者にとって非常に扱いやすいモデルです。

| シリーズ名 | 主な特徴 | 得意な状況 |

|---|---|---|

| エギ王 K | 安定したフォール姿勢、ブレにくい | 低活性時、スレイカ、風が強い日、潮が速い状況 |

| エギ王 LIVE | キレのあるダートアクション | 高活性時、広範囲へのアピール、パイロットルアー |

数々の実績と信頼性から、ヤマシタのエギ王シリーズは、初心者が最初に手にするエギとして自信を持っておすすめできます。

定番ダイワ エメラルダスシリーズ(ステイ/ピーク)

ダイワもエギングにおいて高い人気を誇るメーカーで、「エメラルダス」シリーズは初心者から上級者まで幅広く愛用されています。

代表的なモデルとして「エメラルダス ステイ」は、その名の通り安定した水中姿勢(ステイ)を保ちやすく、じっくりとイカに見せて抱かせる釣りに向いています。

対照的に「エメラルダス ピーク」は、レスポンスの良いキレのあるダートアクションが特徴で、素早い動きでイカの捕食スイッチを入れたい時に有効です。

| シリーズ名 | 主な特徴 | 得意な状況 |

|---|---|---|

| エメラルダス ステイ | 安定したフォール姿勢と水中での安定性 | 低活性時、じっくり見せたい時、深場攻略 |

| エメラルダス ピーク | レスポンスの良いキレのあるダート性能 | 高活性時、広範囲へのアピール、リアクションバイト誘発 |

ダイワのエメラルダスシリーズは、安定感とアピール力を両立しており、状況に応じて使い分けることで釣果アップが期待できます。

高アピール力のシマノ セフィア クリンチ フラッシュブースト

シマノの「セフィア クリンチ フラッシュブースト」は、独自のアピール機構を搭載した人気のエギです。

「フラッシュブースト」とは、ボディ内部に搭載された反射板が、ロッドアクションを加えた時だけでなく、フォール中やステイ中にも内蔵スプリングによって振動し、キラキラと光を反射し続ける機構のことです。

この継続的なフラッシング効果により、エギが動いていないフォール中でもイカに対して視覚的なアピールを続けることができます。これは特に、活性が低いイカや、エギを見慣れたスレイカに対して効果を発揮します。

| シリーズ名 | 主な特徴 | フラッシュブーストの効果 |

|---|---|---|

| セフィア クリンチ フラッシュブースト | フォール中もアピールし続けるフラッシング機構 | 低活性イカへのアピール、スレイカ攻略に有効 |

光によるアピール力の高さは、他のエギとの差別化となり、厳しい状況下での一助となるでしょう。

最初に揃えるべきエギの号数とカラー構成案

エギングを始めるにあたり、全ての号数やカラーを揃える必要はありません。まずは汎用性の高い基本的な組み合わせから揃えるのが効率的です。

おすすめは、最も出番の多い「3.0号」と「3.5号」のベーシックタイプを基本に、実績の高い定番カラーを3系統(アピール系2色、ナチュラル系1色)用意することです。

この構成であれば、多くのフィールドや状況に対応できます。

| 号数 | カラー系統 | 下地テープ例 | 主な使用状況 |

|---|---|---|---|

| 3.0号/3.5号 | ピンク系 | 赤 or 金 | マヅメ時、濁り潮、パイロットカラー |

| 3.0号/3.5号 | オレンジ系 | 金 or マーブル | 日中、濁り潮、パイロットカラー |

| 3.0号/3.5号 | アジ/イワシ系 | ケイムラ or マーブル | 澄み潮、日中、スレイカ対策 |

結局、何色を最初に買うのが一番いいんだろう?

まずは視認性も良く実績も高い、ピンク系かオレンジ系のどちらか1本から試してみるのがおすすめです

この構成を目安に、まずは合計2〜3本のエギを揃えることから始めてみましょう。

最低限必要なエギの数とロスト対策

エギングでは、海底の障害物などにエギが引っかかってしまう「根掛かり」によって、エギを失くしてしまう(ロスト)可能性があります。そのため、最初から高価なエギを大量に揃える必要はありません。

前述の「最初に揃えるべきエギの号数とカラー構成案」を参考に、まずは2〜3本程度のエギがあれば十分です。

釣りに慣れてきたり、特定の状況に対応したくなったりしたら、徐々に買い足していくのが良いでしょう。ロストは避けられない場合もありますが、対策を知っておくことでリスクを減らすことができます。

| 対策カテゴリ | 具体的な対策例 |

|---|---|

| キャスト時 | 底の地形や障害物の位置を事前に把握する、潮の流れを読む |

| フォール(沈下)時 | 着底までのカウントダウンを覚える、着底時間を意識する |

| 操作時 | 必要以上に底を取りすぎない、根掛かりしにくいシャクリ方を心がける |

| 根掛かり時 | 強く引っ張らず、竿を軽くあおって角度を変えてみる |

| その他 | 根掛かり回収機を用意する |

エギを失くすのが怖くて、思い切って投げられないかも…

大丈夫です!最初は誰でもロストします。対策を知っておけば、リスクは減らせますよ

ロストを過度に恐れず、対策を講じながら経験を積むことが大切です。必要なエギを準備し、安心してエギングを楽しみましょう。

よくある質問(FAQ)

- 初めてのエギング、エギは何個くらい持っていけば安心ですか?

-

最初はエギをたくさん揃える必要はありません。根掛かりでエギをロストすることも考慮し、まずは初心者におすすめの定番カラー(ピンク系、オレンジ系、ナチュラル系など)とサイズ(3.0号か3.5号)を合わせて、3個から5個程度持っていくと良いです。状況に合わせてエギの種類を試せますし、万が一失くしても釣りを続けられます。

- 値段が高いエギと安いエギでは、釣果に大きな差が出ますか?

-

高価なエギには、安定した沈下姿勢やダート性能、特殊な塗装など、釣果につながる工夫が凝らされていることが多いです。しかし、安価なエギでも十分にアオリイカは釣れます。大切なのは、エギの値段よりも、その場の状況に合った種類(サイズ、カラー、沈下速度タイプ)を選び、基本的な使い方を丁寧に行うことです。まずは扱いやすい定番品から試すことを推奨します。

- 根掛かりでエギを失くすのが心配です。何か対策はありますか?

-

エギの根掛かりは初心者にとって悩みの種ですが、回避する方法はあります。まず、釣り場の海底の地形をある程度把握することが重要です。エギの着底をしっかり確認し、必要以上に底を引きずらないように心がけます。また、沈下速度が遅いシャロータイプのエギを浅場で使う、根掛かりしにくいとされる場所を選ぶなどの工夫も有効です。残念ながらロストを完全になくすことは難しいですが、意識することでエギの根掛かり回避につながります。

- エギの色を変えるタイミング(カラーローテーション)の目安はありますか?

-

エギのカラーローテーションは釣果アップの鍵となります。明確なアタリがない状況が続く場合に試してみましょう。目安としては、まず太陽の光量(晴れ・曇り・マヅメなど)や潮の色(澄み・濁り)の変化に合わせて変えるのが基本です。例えば、日が高くなってきたらアピール系の金テープからナチュラル系の銀テープやケイムラにエギの色を変える、といった具合です。同じ場所で反応が鈍くなったと感じた時も、色を変えてイカの反応を見るのは有効なエギの選び方のシチュエーション判断になります。

まとめ

この記事では、エギングの釣果を大きく左右するエギの種類と選び方、基本的な使い方について詳しく解説しました。数多く存在するエギですが、基本的なポイントを押さえることで、状況に合わせた最適な一本を選び、効果的に使えるようになります。

この記事で特に重要なポイントは以下の通りです。

- 状況に合わせたエギ選び(サイズ、沈下速度、カラー)

- 基本的なエギの使い方(投げる、沈める、シャクる)

- 釣れない原因と改善策の理解

- 初心者におすすめの定番エギとその選び方

解説したエギ選びの基準や使い方を参考に、まずは釣具店でおすすめのエギを手に取ってみてください。そして、自信を持ってフィールドへ出かけ、エギングを楽しみましょう。